柔性电子作为一项颠覆性科学技术,正在重塑电子设备的形态与功能,是引领后摩尔时代信息技术变革性发展的重要方向。有机薄膜晶体管凭借其本征柔韧性、生物相容性、功能可调以及可大面积高效加工等优势,是柔性显示、脑机接口、可穿戴健康监测、智能传感、柔性芯片等未来万亿级产业的核心元器件。随着集成系统中晶体管密度的增加,功耗逐渐成为一个不可忽视的问题,要满足柔性电子应用需求,有机薄膜晶体管不仅需要具备足够高的电学性能,还须能在足够低的工作电压下运行。然而,如何在低电压下维持有机薄膜晶体管的高电学性能,一直是该领域的核心难题。这一难题主要归因于传统有机薄膜晶体管的亚阈值摆幅(SS)受制于玻尔兹曼热电子发射理论的限制,导致其在室温条件下的SS无法低于60 mV dec-1。

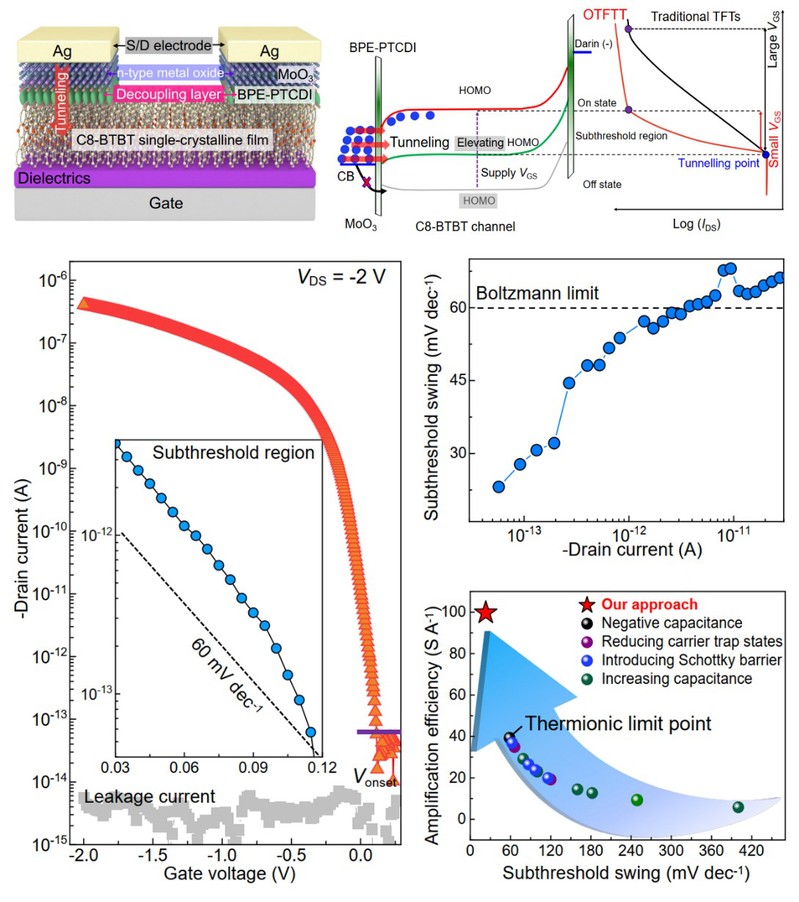

针对上述难题,近日,苏州大学功能纳米与软物质研究院(FUNSOM)张晓宏教授、邓巍教授、揭建胜教授、张秀娟教授团队提出了一种全新的有机薄膜隧穿晶体管,摆脱了有机薄膜晶体管发明近40年以来,亚阈值摆幅长期受制于玻尔兹曼热电子发射理论极限的束缚。研究团队设计并利用深导带的n-型金属氧化物与p-型有机半导体单晶薄膜,构建了破隙型(broken gap)源-沟道异质结,产生大的空穴隧穿能量窗口。同时,通过在该异质结间引入界面分子解耦层,缓解了费米能级钉扎效应,降低了隧穿注入势垒,该设计使得器件在极低的供给电压下即可触发电荷的带间隧穿。因此,该器件表现出突破理论极限的亚阈值摆幅(24.2 ± 5.6 mV dec-1)、创纪录的信号放大效率(101.2 ± 28.3 S A-1),且功耗较目前报道的有机晶体管下降了一个数量级以上。团队进一步利用该晶体管构建了高性能放大电路,在仅0.8 nW的低功耗下实现了超过537 V V-1的信号放大增益,并成功应用于对人体微弱电生理信号的放大与实时监测。这项研究突破了长期以来热电子发射理论极限对低电压薄膜晶体管设定的性能上限,为发展高性能、低功耗薄膜晶体管提供了全新思路。相关成果在线发表于Nature Electronics期刊上(DOI: 10.1038/s41928-025-01462-7)。

图1. 有机薄膜隧穿晶体管工作原理和器件性能

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41928-025-01462-7

文章题目:Organic thin-film tunnel transistors

作者信息:Wei Deng(邓巍), Xiujuan Zhang*(张秀娟), Zhenjun Lu, Yujian Zhang, Fengquan Qiu, Yongji Wang, Haoyu Jiang, Xiaobin Ren, Yiming Wu, Xian-Kai Chen, Henning Sirringhaus, Jiansheng Jie*(揭建胜)& Xiaohong Zhang*(张晓宏)

责任编辑:郭佳